有哪些充满禅意,耐人寻味的诗词?禅师的诗

什么是禅意?禅师的理解更加深刻。

有哪些禅意诗词?禅师的诗词值得关注。

诸位答主推荐了很多古代诗词,这里谨推荐一首近代的。

作者释敬安,也叫寄禅和尚,是清末民初中华佛教总会的第一任会长。

推荐他的一首作品——《五言律诗·押侵韵》

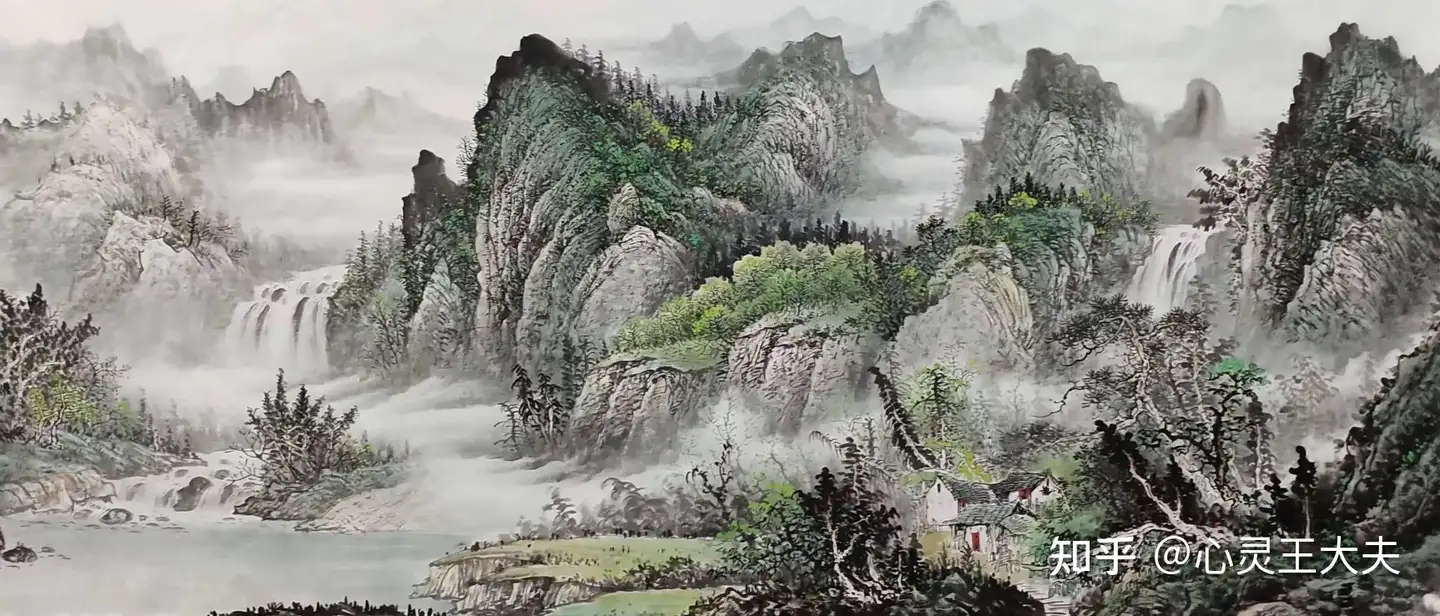

兴来驱我去,薄暮入云深。流水半江月,松风万壑琴。

归渔喧渡口,晚磬出疏林。与子一为乐,弥生清净心。

所谓禅意,不过现观。

让我们就从渡口出发,开始一次追逐遗忘的旅行。

此诗以「兴来」为始。

兴者,于凡夫地为欲,于菩萨地为愿,于了悟处则无欲无愿,唯一「兴」可觉之。

兴从何来?无始以来,又在诗之开始,无此「兴来」则无有「驱我去」,亦无「弥生清净心」。

而今已「兴来」,于是就有「流水半江月,松风万壑琴」,又有「归渔喧渡口,晚磬出疏林」。

此流水、松风、渡口、晚磬,都是一种现成的,不假推理的,原真的境界。

同时,又是即时呈现的、不需要逻辑推理和理性思维干预的境界。

这种境界,是现量境而非比量境,它不需要知识作为论证。

禅是现量的观照,呈现真实的本体。

就现量所显现的真实论,诸现象的体性本自如此,菩提也罢,明镜也罢,在悟者的观照下显现无疑,如是就是真实。

开悟之人,其五根于尘境相合之时,一刹那就能如实地觉知,念念分明。

开悟者知道眼前这一切都是色法,顿时升起平等舍心,不思量,不疑虑,此现量之境也。

坐在船上,你从流飘荡。

你发现,第六识之境并非禅境。

比如你在禅定中的独头意识,思量诸色法,拭之拂之,以为真理,其实谬误。

你又发现,第七末那识之境也非禅境。

因有所执而生是非分别,以妄执为量。

到了第八识即是「如来藏识」。至于此识,无有过去现在未来,无有是非之辨,更无现量之立了。

现量境或者现量空间无需解释,受用即可。受用方式即是五根:眼耳鼻舌身。

禅悟的境界不能简单凭借知识或者逻辑达到,因为禅不落四边,是为中观。

这个空性的见地既不能思量,也不能不思量。

突然,大浪袭来!

第一浪是「偏坠于思量」。有思量,禅就蜕化成脱离经验的概念,变成一个抽象的学术名词。

第二浪是「偏坠于不思量」。反理性的弊病在于,让佛法变得不可理喻。

正是因为禅是基于「不思量」的智慧抉择,保持正念,最终成为超越思量与不思量的「现量」。

现量依赖五根,直接反映事物的原真状态,勿论色声香味触,不加思维分别。

而比量以分别之心,将知识推理类比,从而认识未知的事物。

比如见烟是烟,即是现量;见烟思火,即是比量。

若要以「量」知禅,要津是主客之辨。

你上了岸,站在渡口看。

脱俗而生美。

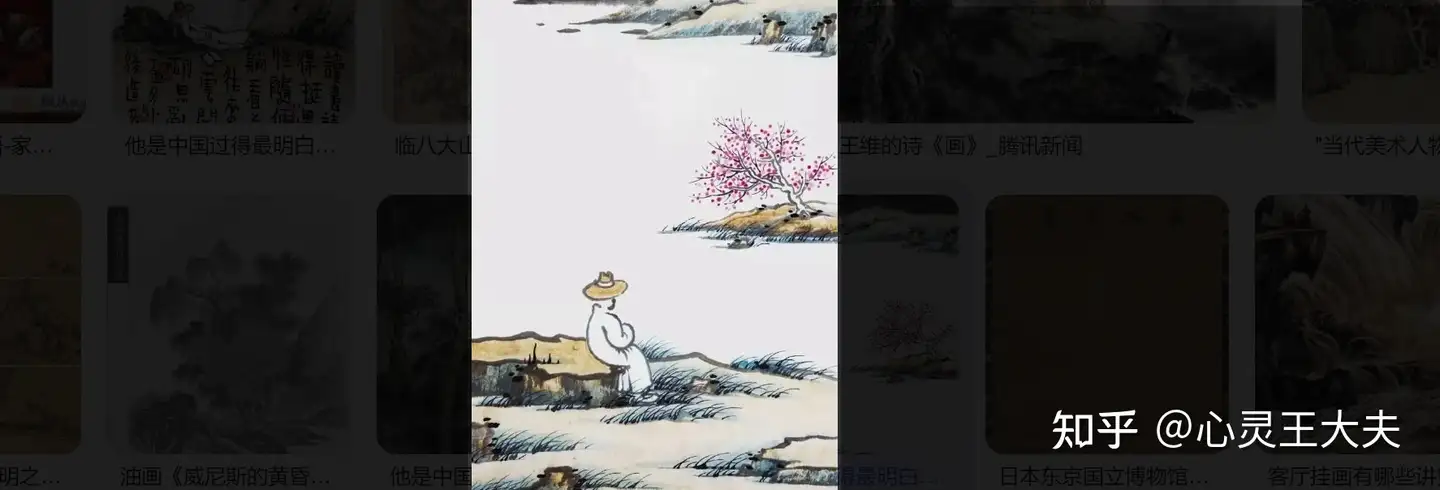

审美之所以需要距离,在于观照的那一刻,对象让审美者生起脱俗之念——是为超验。

距离感给了主体一种观照的可能。

距离让审美中的主客-物我构建一个空间,而这个空间似有似无,凸显美感。

叔本华描述了这种基于「现量直觉」的审美经验。

「人们忘记了他的个体,忘记了他的意志;他仅仅只是作为纯粹的主体,作为客体的镜子而存在,好像仅仅只有对象的存在而没有知觉这对象的人了……这同时即是整个意识完全为一个单一的直观景象所占据……置身于这一直观中的同时也不再是个体的人了,因为个体的人自失于这种直观之中了」。

「菩提、明镜」中找不到慧能,「渡口、晚磬」里找不到寄禅,但能指空间里的「无迹」,不代表本体的消失。

你豁然开朗!

事实上,在这种禅的真实呈现,主客之间的鸿沟弥合,把世界本质的同一性传递出来。

禅宗的美学尺度恰恰就在这里。

一句「菩提本无树,明镜亦非台」彻底消解了能指。

诗之能指,本是语言文字的声音与形象,在慧能那里变得既无又非,声音与形象趋向隐迹。

佛诗之能指空间,是借助主客距离而构建出来的审美效应。

在禅诗之中,无影无迹。

那么此刻,你在哪里?

附1:词语释义:

「现量」:佛学法相唯识的一个术语,内涵十分丰富。「量」是梵文pramana的意译,指的是取得知识的过程以及知识。

而现量的梵文为pratyaksa-pramana。 现量之「现」有现在,现成,显现真实的多层意义。

很多人简单地将现量的含义等同于西方的「感性认识」,这是窄化和曲解。

「现量」不仅有直观之意,当下直接、原本无碍的,更有直觉之意,返观内照、探幽揽玄。

现量对于禅来说,现者,作现在讲,则不缘过去;作现成讲,则一触即觉,不思量,不计较。

附2:历史背景:

现量之于明清诗歌意义重大。概明以降,儒释道三教合流,众多诗人汲取佛家思想而创作。

比如王夫之的船山诗学,借用现量一词,彰显「心目相取」,「即景会心」的美学思想。

附3:参考文献

[1] 清·释敬安,《八指头陀诗文集》,长沙:岳麓书社 , 2007.12

[2] [德] 叔本华,《作为意志和表象的世界》[ M] .北京:商务印书馆, 1997 .

[3] 普济,《五灯会元》卷三,[ M] .北京:中华书局,1997